加州大學戴維斯分校研發可集成于微流控芯片的液滴數字式微流量測量技術

在當代生物醫學研究和工業監測中,低流量(μL/min數量級)下液體流量的準確監測和控制變得越來越重要。例如,各類藥物輸送裝置正趨于結合流量的在線監測,以提高其給藥的精確度并及時提供反饋以提高給藥的安全性。此外,各種醫療設備例如輸液泵、可植入藥物輸送設備、微透析管等,對可靠的流量測量都提出了很高的要求。另一方面,新興的微流控器件中的精確流量評估在諸如流式細胞儀、顆粒分選、微流動混合、乳液制備、化學和制藥以及微流控燃料電池的運行等應用中也至關重要。

當前的微流量測量方法可按照原理分為傳熱式和非傳熱式。由于其結構和電子方面的簡易性,基于傳熱的微流量計是用于低流量測量的最常用傳感器之一。量熱流量傳感器通常包含一組加熱和溫度傳感元件,而液體的流量可以通過檢測加熱元件周圍溫度場分布的不對稱性來推算。另一方面,基于非傳熱式的微流量計通常基于微懸臂梁的形變、科里奧利力、壓差、飛行時間 (time-of-flight)等作為傳感機制,并且采用光學偏轉、電阻抗和諧振頻率變化等作為讀出。總體來說,當前的各類微流量計通常加工復雜,需要外接繁瑣且笨重的儀器來讀取輸出信號,并且難以集成到傳統的微流控芯片中。

據麥姆斯咨詢報道,近日,加州大學戴維斯分校潘挺睿教授研究團隊在國際上首次提出了一種可集成于微流控芯片內的液滴數字式微流量測量方法,實現了超高靈敏度和分辨率的μL/min級別流量精確測量。相關研究成果以“Digital microfluidic meter-on-chip”為題,發表于微流控領域 top 期刊Lab on a Chip中,并被收錄在該期刊的專題系列 “Wearable and Implantable Sensors”中,為下一代微流量測量技術提供了新的研究思路。

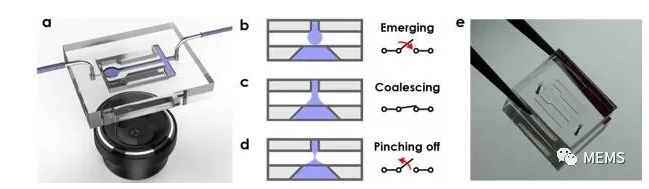

圖1 DMC微流量測量的概念、原理示意圖以及原型

研究人員受醫院里打點滴時護士通過數液滴個數估算流量的啟發,研發了高精度低成本的微流量計,借助表面張力和毛細作用,將連續的液體流動數字化為單個離散的液滴,并將該技術稱之為digital microfluidic meter-on-chip(DMC), 如圖1所示。該數字式流量計利用毛細作用控制流量的離散化,將連續的流量數字化為轉移體積統一且可計數的單元。在低流速下,由于慣性力可以忽略,離散化過程主要受表面張力和芯片幾何構型的影響。因此,單位液滴傳輸量是相同的,并且可以與流量分離,因而流量正比于液滴轉移的頻率。在實際應用中,只需要檢測液滴轉移的頻率即可反推出流量。同打點滴不同的是,DMC技術借助表面力而非體積力(重力),每次液體的轉移量更一致并且單次液體轉移的分辨率可以大大提高。作為對比,打點滴的時候液滴大小通常為100微升而且隨流量的增加會變化,而DMC技術當前可實現單次最小2.5納升的液體轉移,液滴的體積縮小了4萬倍并且在不同流量下體積變化很小。

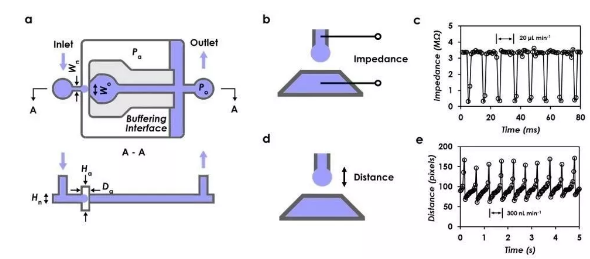

如圖2所示,DMC芯片結構簡單,可采用傳統用于微流控芯片的多層光刻技術,且表面無需做任何化學修飾。DMC流量計的讀出模式有兩種,分別是阻抗測量以及光學測量。特別的,在阻抗測量中,僅需在芯片的入口和出口各加一個電極,通過檢測液滴融合以及掐斷過程中兩個電極之間阻抗的突變即可用于液滴計數,如圖2b-c所示。由于DMC芯片全透明,可以方便地用手機相機拍攝液滴在生成以及移除過程中輪廓的動態變化并得到液滴通斷的頻率,如圖2d-e所示。圖3的GIF動圖展示了用高速相機拍攝的芯片內的液滴形態變化的動態過程。為了驗證DMC的可靠性與通用性,研究人員成功集成了四個一組的DMC陣列用于實時在線監測圣誕樹結構的經典梯度微流控通道內的流量變化。

圖2 液滴數字式微流量測量機理以及兩種讀出機制

圖3 液滴融合以及掐斷過程慢動作回放(注:原高速視頻以10000幀每秒拍攝,當前的GIF圖片以10幀每秒回放,放慢了1000倍)

DMC技術作為一種可讀取和可嵌入的微流量測量方法,結構簡單和靈敏度可調,可用于常規基于PDMS的微流控器件。DMC技術與現有技術相比具有幾個明顯的優勢:(1)超高的流量-頻率靈敏度6.59 Hz/(μL/min) 和體積分辨率(液滴轉移體積低至2.5 nL);(2)通過簡單的逐層制造工藝實現與傳統基于PDMS的微流體設備的高度兼容性和適配性;(3)通過兩種感應機制(電學和非接觸式光學)實現方便的頻率讀出,從而有望使用非接觸式無線光學檢測方案,消除了任何笨重的外接控制和通信設備;(4)被動式的流動離散化原理,因此應用過程中無需外部電源(電池);(5)流量測量范圍寬,至少覆蓋從80 μL/min到150 nL/min的范圍。得益于其簡單的結構和高度的適用性,DMC技術在未來有望用于各類高精度藥物輸送和生化分析等微納流體應用中,作為下一代高精度微流控和納流控器件的流量測量的強有力候選者。

論文通訊作者潘挺睿教授為加州大學戴維斯分校生物醫學工程系教授,并任微納創新實驗室Micro-Nano Innovations (MiNI) Laboratory主任。潘教授近年來致力于柔性可穿戴離電子傳感 (Flexible IonTronic Sensors, FITS)和微流控機器人(Microfluidic-Robotic Interface, MRI)等方面的研究,并在 Nature Chemical Biology, Science Signaling, Advanced Materials, Lab on a Chip 等國際頂級期刊及會議發表學術論文 100 余篇并擁有20多項美國專利申請及授權。

潘挺睿教授課題組的博士生方澤聰為論文第一作者。論文合作者包括北京大學的王昊教授、香港城市大學的王鉆開教授以及南方科技大學的汪飛教授等。

論文鏈接:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/lc/c9lc00989b#!divAbstract

免責聲明:文章來源《 MEMS》-微信公眾號 以傳播知識、有益學習和研究為宗旨。 轉載僅供參考學習及傳遞有用信息,版權歸原作者所有,如侵犯權益,請聯系刪除。